エレクトロニック音楽・Electronic Musicのミックスについて書いていきたいと思います。自分の音楽を作っているとどうしても主観的になりがちで、客観的に見ることができなくなります。作っている時は良いと感じても後から聞いてみると残念という経験、皆さんもあるのではないでしょうか。ここではどのように、マッドでぼやけたミックスを改善していくかについてまとめていきたいと思います。

何はともあれ、一番大事なのはモニタリング環境です。最初に申し上げますが、ヘッドフォンでミックスするのは良くないです(アメリカではヘッドフォンミックスと呼ばれ、あまりいい意味は持ちません)。サウンドのエディットなど細かい要素を確認するにはヘッドフォンはいいかもしれませんが、全体の音像を確認するのには向いていません。スピーカーでなるべく聞くように心がけてください。2ミックスをモノラルで聞くのも一つの手です。モノで聞くことで、音量のバランスが見えやすくなってきます。ここではモニタリング環境のセッティングについては割愛します。

ミックスはどの楽器を選ぶかといった段階から既にスタートしています。いくらフェーダーのボリュームを調整したり、EQで音を加工したところで、元の素材が悪い場合はどうにもなりません。いいと思える音楽は素材からして既に完成しており、後はいかに手を加えるかによってさらに磨きを掛けていくのがミックスの醍醐味でしょう。手を加えただけ、あなたのミックスはそれに答えてくれます。

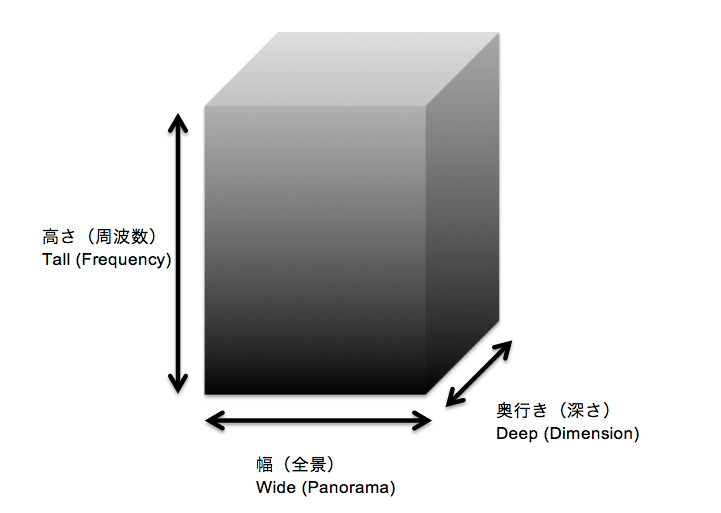

ミックスに使うツールですが、どのプラグインを使えばいいのか悩んだりするかと思いますが、まずはプラグインを選り好みする前に、それを使って何ができるのかを熟知するようにしましょう。あれこれいろいろなプラグインに手をつけるよりも、自分が使いこなせるプラグインを増やしていく方が後々役に立ちます。プリセットになるべく頼らず、それぞれのパラメーターがどのようにサウンドに影響を与えるのか実験してください。リバーブは空間の奥行きや大きさ、パンニングは幅や広がり、EQは高さなど、ミックスによって立体的に音像を作り上げていくことができます。バランスが悪いと平面的な音楽になってしまい、元の素材がどんなに良くても、広がりのないつまらない音楽になってしまいます。ミックスではとにかく”高さ、幅、奥行き’を出すように心がけます。

Bobby Owsinskiによるとどんなジャンルであれ、ミックスにおける重要な要素は以下の6つです。

Balance(バランス): それぞれのトラックの音量 Frequency range(周波数帯域): 全ての聞き取れる周波数が適切に聞こえるか Panorama(全景): 音楽素材の音場における設置場所 Dimension(大きさ、容積、次元): アンビエンスを音楽要素に加える Dynamics(ダイナミクス): ここのトラックまたは全体のミックスのボリュームエンベロープをコントロールする Interest(興味をそそるもの): ミックスを特別なものにする

特に周波数は大事です。似たような周波数帯域を持つ楽器が共存すると、互いに打ち消し合い、ミックスが汚くなってしまいます。

またOwsinskiはミックスへのアプローチ方法として以下のように述べています。

以下はEquipBoardで見つけたいくつかのTipです。参考にしてください。

・キックドラムはモノで ・ベース(特にサブベース)はモノで ・全てのベースレイヤー(サブベース、ミッドベースなど)をソロで聞き、一緒にならした時にうまく噛み合うかチェックする。もしダメな場合はベースサウンドを違うものに差し替える。 ・キックとベースをソロで聞き、おかしくないかチェック ・ベースー超低音域を減衰させる(50-60Hzをローカット、その辺りはキックのエネルギーが占めます。) ・クラップ、スネアー400Hz以下をカット ・スネアの音を最適化: 芯のある音は200-400Hzから引き出すことができる。良いクラックサウンドは2-3kHz, シャイニーな音は7-8kHzにある ・グルーブをよくするためにパーカッションにサイドチェインは必要か ・リバーブ&バス(bus)ーEQでリバーブを調整する。リバーブの音をカットしても求める効果を残すことができるか。

Tomokazu Hiroki

最新記事 by Tomokazu Hiroki (全て見る)

- Unreal EngineからMaxへOSCを送信 - 11/16/2021

- ダンスミュージックのキック音作り – Ableton Live Drum Rackで素早く効率的に作る方法 Part 2 - 10/14/2019

- ダンスミュージックのキック音作り – Ableton Live Drum Rackで素早く効率的に作る方法 Part 1 - 10/12/2019